COMMENT…

suis-je vivant ?

Je suis vivant cette nuit en lisant, croisant et recopiant à la main, ce passage écrit par Marcel Proust.

« On voyait ma grand’mère, dans le jardin vide et fouetté par l’orage, relevant ses mèches désordonnées et grises pour que son front s’imbibât mieux de la salubrité du vent et de la pluie.

Elle disait : « Enfin, on respire ! »

Ce midi, en reprenant ces phrases sur le clavier de l’ordinateur, je ne puis que songer à la mienne que j’appelais « maïdine », petite femme aimant travailler, par-dessus tout, dans nos champs, souvent solitaire et des journées entières, apportant, pour n’avoir pas à revenir à midi son maigre repas, quignon de pain, une « cèbe » (oignon), un peu de charcuterie et un fruit de saison. Un voisin vivant dans une ferme « au-dessus », et faisant allusion à la couleur de son vêtement, une chemise ample, la comparait à une « toudo blanco » (une buse blanche).

Ailleurs, je l’ai écrit autrement : Ma grand-mère Germaine restait quelquefois toute la journée dans les champs Elle bêchait le maïs » le pasaba a la rebassèro » (elle le » passait » à la houe ) Pour toute nourriture elle amenait du pain qu’elle trempait ( » chaouchait » ) dans du café au lait froid et quand elle avait soif elle buvait l’eau du fossé Un paysan de la ferme voisine qui la voyait faire la comparait à une buse blanche ( uno toudo blanco )

Comment suis-je vivant, ce jour particulier, (ils le sont tous), précisément ?

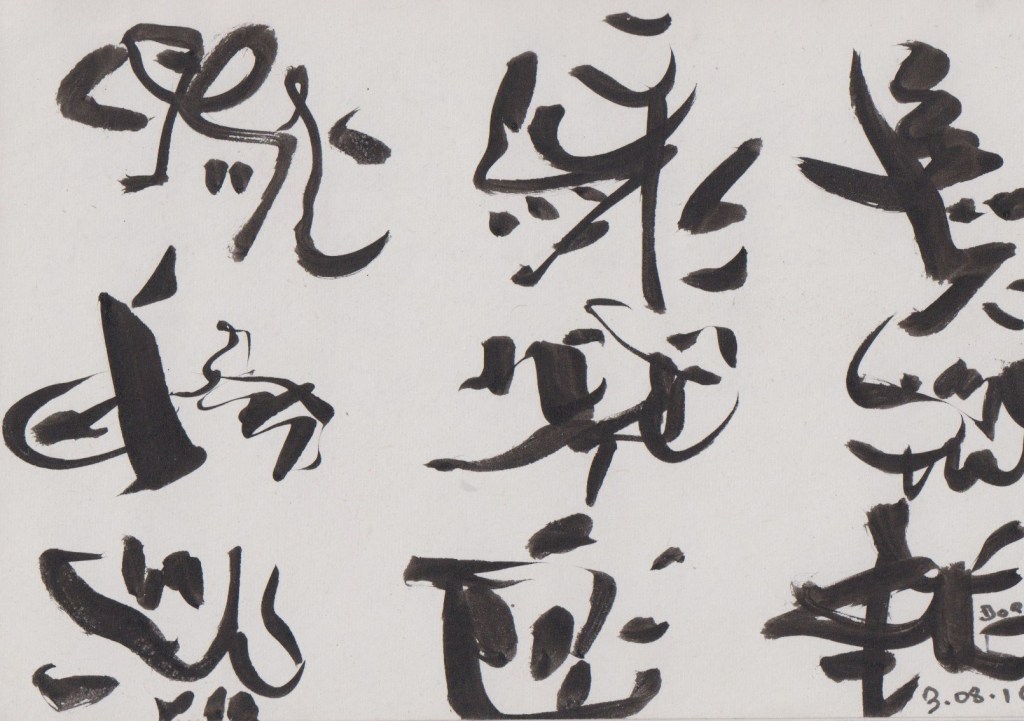

En me levant sur les 8 heures, j’ai accompli le rituel quotidien, initié le 8 janvier 2006, (soit 15 ans 8 mois et 4 jours) ; il consiste à « poster » sur mon blog intitulé « poésie mode d’emploi », un poème nouveau. Je ne le « calcule » jamais à l’avance. Ce matin je l’ai puisé dans une série de « proses poétiques », écrites, toujours de ma main et sans ratures (ce qui m’oblige à une attention soutenue ou/et à une écriture par intermittence) ; ces proses, écrites avec une allégresse de « Renaissant », contenant dans une page blanche format A4 ; elles témoignaient de mon premier automne libéré de toute obligation professionnelle, ce que l’on appelle, faute de mieux, « la retraite » ; les « oiseaux » gazouillant de la maison venaient de partir : ma chère moitié poursuivant son métier d’institutrice, à l’école de Lavéra, ma fille aînée à Aix-en-Provence, pour sa première année d’IUFM, (une manière de se préparer à « reprendre le flambeau »), ma cadette faisant sa khâgne au lycée marseillais fréquenté en leur temps par Marcel Pagnol et son petit camarade Albert Cohen : « Ô vous frères humains ! »

Ce matin, pour le blog, j’ai prolongé une amorce écrite par Gilles Deleuze :

« Rendre sensibles les forces insensibles qui peuplent le monde, et qui nous affectent, nous font devenir… »

Qu’on est bien dans les arbres, niché dans un hamac des Amériques d’avant Colomb, lisant nos variétés, variations et variables, sans cesse renouvelées, regardant avec les yeux d’un tournesol la fenêtre de Vincent, vivant de peu, renversant l’ordre des opinions à la mode par cette langue des sensations qui passe par les mots, les couleurs, les arbres et l’amitié de tous ces personnages imaginés qui nous chuchotent à l’oreille l’infini de toute vie…

Puis, après un café bu sur la terrasse avec la visite inopinée d’une tourterelle, j’ai quitté ma maison, dont je suis désormais l’unique « représentant », pour aller « à la mer », que j’atteins en un petit quart d’heure en auto, traversant un bois de pin et longeant des marais salants, le plus souvent peuplés de flamants roses.

« Ma » plage, sur la commune de Fos sur Mer, a plusieurs noms. Elle est de sable et d’or, elle s’étend sur 400 mètres et on a pied sur 50 environ. À l’horizon, je compte les bateaux, autour de treize, qui attendent qu’on les charge ou les décharge de produits lourds ou gazeux. Ce matin un porte-conteneur est passé, en direction de l’est, vers Marseille. La température de la méditerranée en ce moment est idéale. J’ai nagé, guidé par les petites bouées jaune, longtemps, longtemps, lentement, brasse, dos, « sous l’eau ». De loin en loin je vois de plus en plus de gens, plutôt âgés, qui ne nagent plus, ils marchent et font des mouvements en ordre quasi militaire.

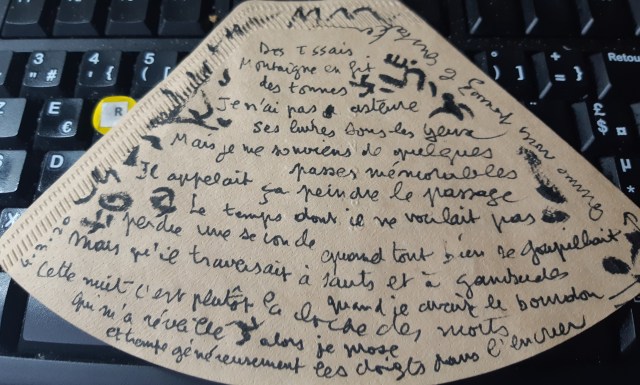

Ensuite, avant de repartir, je reste une petite heure. Quelquefois lisant/écrivant, d’autres, comme ce matin, dessinant blanc sur noir, un labyrinthe que j’avais commencé à Menton, où je viens de passer quelques jours dans le petit domaine d’Yvette et de Michel Perrin. Lui, repose en surplomb de la ville, dans le cimetière dit du « Trabuquet » (piège à oiseau), depuis un lustre, cinq ans. Nous sommes allés fleurir sa dalle mortuaire, puis assis, avons dit quelques vers du Cimetière marin. (le début du poème est d’ailleurs gravé à l’entrée de l’autre cimetière, plus bas, connu pour avoir accueilli « les riches hivernants » (sic) anglo-saxons, prince russes et autres, qui venaient mourir de tuberculose…).

Yvette m’a montré le dernier travail que Michel n’a pu mener à bout, photos légendés avec mythes de la Goajira, que nous découvrîmes avec mon compadre Perrin, une nuit de Noël 1968 ensemble, puis qui constitua le premier travail ethnographique de mon ami ethnologue. Face à ce corpus, que l’infatigable passeur de pratiques autres, (le chamanisme, les tisseuses de molas des îles San Blas (Guatemala), recousant le monde, les tableaux de fils des indiens Huichol…), remettait sans cesse sur le tapis, mes sentiments varient entre la légèreté, car avec nos « bons sauvages » nous avons beaucoup ri, et la cruauté du temps effacé.

Retour de plage à mon « ostal ». Dans la boite à lettres, un livre commandé à la Fnac, qui va un peu me « décentrer » de ma lecture d’été au long cours, (Proust), il s’agit de Manières d’être vivant d’un philosophe spinoziste, pisteur de loups, Baptiste Morizot.

Les trois premières pages m’émerveillent ; avec sa compagne, postés tous deux dans un col du Vercors, ils comptent à la fin de l’été, les oiseaux de passe. Hirondelles, passereaux, mésanges bleues… « Comment loger un continent de courage dans onze grammes de vie ? ».

Martigues 12/08/ au 09/09/2020